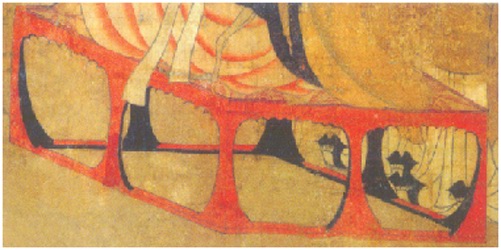

图片说明:《步辇图》现藏于故宫博物院,图为画卷局部

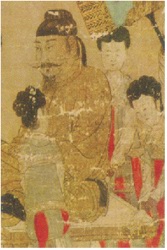

图片说明:《步辇图》中唐太宗乘坐的步辇甚为简陋

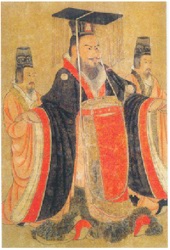

图片说明:《历代帝王图》中陈文帝乘坐的腰舆非常精致

图片说明:《步辇图》中唐太宗召见吐蕃使臣竟然没穿朝服穿便装

图片说明:《历代帝王图》中的皇帝则是戴冕旒、著青衣、朱裳、曲领、白纱中单、大红蔽膝、大带,以及足登有小牌坊形翘头勾在裙外的朝鞋

传世名画闹了“乌龙”? 陈佩秋说《步辇图》,撩开古画真伪的面纱

本报记者 范昕

对于古代画家的代表作,非得以“相传”或“可能”等字眼加以限定。艺术鉴定从来就是个伤脑筋的问题,若非作者本人,谁能言之凿凿,尤其是那些隔着数百上千年时距的古画。事情的复杂还在于,画作造假古已有之,有的是为了牟利,有的则是出于学习目的去临摹。

《步辇图》,绢本,设色,纵38.5厘米,横129.6厘米,藏于故宫博物院,长久以来被认为是唐代画家阎立本的经典作品,也是唐代绘画的代表性作品。它不仅在中国美术史的著述中屡被提及,还曾登上国家邮政总局选制而成的小型张邮品,可谓为数不多的家喻户晓的中国古典名画之一。不过,当代书画大家、鉴定家陈佩秋先生却提出了不同的看法:《步辇图》不是阎立本的作品,也不是宋人的摹本,因此《步辇图》在中国美术史的地位有必要进行一次重新认定,以恢复它的本来面目,重新厘定它的历史和艺术的价值。

这番“语出惊人”,并非陈佩秋先生一时兴起,而是她以细致认真的态度深思熟虑过的,带着一种历史的责任感。早在十多年前,先生就开始研究阎立本的作品了。近日,《名画说疑续编》由上海书店出版社出版,陈佩秋先生对于《步辇图》的进一步研究得以“留此存照”。目的只有一个,就是希望还原历史的本来面目。

正因《步辇图》艺术水平不高,陈佩秋才追究下去

饶有意味的是,陈佩秋认为《步辇图》不怎么样的看法竟与《石渠宝笈初编》将《步辇图》定为“次等”的论断不谋而合。

陈佩秋坦言几十年前看《步辇图》,只觉得它画得不好。这样的直觉与国外一些收藏家和学者很一致,他们认为《步辇图》与阎立本的另一幅名作《历代帝王图》相比差得太远了。在陈佩秋看来,所有鉴定,都应该从艺术性和艺术风格方面入手。就是因为《步辇图》的水平不高,自己才追究了下去。

阎立本(601-673)可谓唐代最富盛名的画家之一,在唐太宗贞观年间官至宰相,因而有着“丹青宰相”之称。阎立本善画人物、车马、台阁,尤长于肖像画与历史人物画。从以往的史书记载来看,阎立本的绘画,一是线条刚劲有力,二是色彩古雅沉着,三是人物神态刻画细致。现在一般被认为出自阎立本之手的画作共有4幅:藏于北京故宫博物院的《步辇图》,描绘唐太宗接见来迎娶文成公主的吐蕃使者的情形;藏于美国波士顿美术馆的《历代帝王图》,共绘有自汉至隋十三位帝王的画像;藏于台北故宫博物院的《贡职图》与《萧翼赚兰亭图》,分别绘有各国使者向唐朝皇帝进贡的图景、唐太宗派监察御史萧翼以巧计从和尚辩才处赚取王羲之书法名迹《兰亭序》的故事。

对《步辇图》的怀疑,陈佩秋说正是始于将其与《历代帝王图》对比。徐邦达、杨仁恺两位书画鉴定大家都认为《历代帝王图》画法精美,并且符合唐代绘画和壁画的风格,可能是阎立本的真迹。这幅画也的确符合史书记载中阎立本绘画的三方面特点。

对比时,陈佩秋参照的是由波士顿美术馆出版的《历代帝王图》。对于《步辇图》,陈佩秋则不仅反复看过原作,还依据上世纪50年代故宫出版的《步辇图》画册。值得一提的是,这些画册均印刷得精美而清晰,甚至为了方便人们的研究,将画作进行了局部放大。

结果,陈佩秋发现,《步辇图》艺术水平低劣,时代风格缺乏,与《历代帝王图》存在天壤之别,艺术风格笔致完全不同,无论人物造型还是绘画风格。历史记载,阎立本的绘画水平高得不得了。现在看唐朝章怀太子(武则天和高宗的第二个儿子)墓里面的壁画,它的绘画水平就相当高了。墓里的壁画是不会作假的,可以反映唐朝的绘画水平。《步辇图》怎么会画不过它呢?画画的决不是阎立本。

饶有意味的是,陈佩秋认为《步辇图》不怎么样的看法竟与《石渠宝笈初编》将《步辇图》定为“次等”的论断不谋而合。可见,乾隆皇帝也怀疑过它。一向喜欢在古画上题字的乾隆皇帝,竟没有在《步辇图》上留下任何题字或盖印。日后,末代皇帝溥仪轻易将《步辇图》相赠于人,就是信了这“次等”的论断,将其视为赝品了。只是,这作为“次等”的作品,在很长一段时间里,并未引起专家学者的关注。

艺术风格与时代特征让《步辇图》露出最大的马脚

在鉴别方法上,陈佩秋将科学的比对法与史籍的考证法相结合。她从绘画作品的艺术性入手,即画家的艺术风格、时代特征入手,同时对画家典型作品与被鉴别作品进行有关画、字、印、材质等科学比证。其中,《步辇图》仅在艺术风格、时代特征方面就存在若干疑点。

◆脖子上挂根绳子抬辇?>>>>>>

只见《步辇图》中,女子脖子上挂一根绳子来抬辇,陈佩秋认为此处是整幅作品最糟糕的地方。

陈佩秋举出中华古籍对“辇”和“步辇”的解释。“辇”,辇车也。殷商时用以载物,至秦,去轮为舆,改由人抬,始称“步辇”。“从来步辇(又名‘舆’)就是由人手抬的,怎么可能由人在脖子上挂个绳子抬呢?而且,抬步辇也有方法的,左右各几个人,都有规定。”她说只有市井中的独轮车才挂一根粗的绳子,这是为了有一个支点,用来保持平衡,即使要套绳子,也只在后车轮上套。

《步辇图》中所绘之舆,在陈佩秋看来有许多简陋之处,绝非帝王所乘。比如通体无漆绘、无浮雕、无装饰;辇小得很,且无臂搁,如此一来皇帝出行坐在上面,似乎稍不留神就会掉下来;舆之结构差错,四足无横档木固定,舆足随时可摇脱;舆柄也过细,与舆体比例失调,无法负担舆体与乘者重量。反观《历代帝王图》,比如陈宣帝的辇由6个男子来抬,前后两个站中间的,是为了换手而安排的,四周由4名男子抬辇;辇的绘饰,亦是非常精致,上面有挂件,扶手是红的漆器,上面也有装饰用的挂件,与北魏司马金龙墓出土的漆屏风、汉成帝所乘肩舆漆画以及北京故宫的唐朝画家周昉《挥扇仕女图》的方凳漆画类似;辇的把手很长,上面可供皇帝搁手,是可以移动拿下来的。

阎立本身在宫廷,官至宰相,非一般民间无名之辈画家,对一些历史常识和客观事物以及当朝当代事件,应该是了然于胸的。陈佩秋认为阎立本所具备的宫廷常识反映在绘画上,决不会如此失之毫厘,差之千里。

◆女性充当挽舆之人?>>>>>>

以女性充当挽舆之人,原已违背人之常情。自有辇车、舆、轿以来,充当舆士的都是男子,由于先天的性别差别、体力差别,因而分工不同,这在砖画、壁画、卷轴画上早有证实。远的不论,只就北魏司马金龙墓出土的漆屏风、汉成帝所乘的肩舆、陈宣帝的腰舆、《清明上河图》中的九乘轿子和七辆独轮车、两辆双轮车、三两牛车,以及《晋文公复国图》中累见的辇车,它们的舆士皆是男子,而这些绘制,皆是唐代本朝以及前后朝代的制作。

况且,陈佩秋发现《步辇图》挽舆的9名女子,从服饰的打扮来判断,与宫女完全不同,倒像是舞女。这一点,瞧瞧唐朝李贤墓、李重润墓、永泰公主李仙惠墓壁画的宫女打扮就知道。“以舞女充当舆士,如果有也只有荒唐无道的国君才有可能,只有在后宫嬉戏时命舞女挽舆,而不可能在行幸中让国人、朝臣亲眼目睹,更不会在召见外国使节时亮相。”

◆召见吐蕃使臣穿便装?>>>>>>

在《步辇图》中,人们看见唐太宗召见吐蕃使臣,竟然没穿朝服穿便装,并且一只左脚伸出袍服之外,露出袜子和圆口便鞋。这一露,也露出马脚来。

“这哪里是国君接见外国使臣的仪态和服饰。稍微懂得一点历史知识的人,都不会犯这种错误。”陈佩秋说,在古代的绘画中,为了完美地表现帝王,一般都画皇帝穿着考究,一般也都画朝服。这点从《历代帝王图》可以看出,皇帝端坐舆上的仪态都是正襟趺坐,即覆盖在衣裳之下的盘膝盘腿,连陈废帝亦不例外。此外,皇帝的服饰和使臣的也有所不同,使臣有使臣穿的服饰和鞋。

陈佩秋也指出,《历代帝王图》中7位帝王朝服与敦煌初唐壁画第220窟、维摩诘经变右下的帝王与群臣朝服相比,其服饰规格画法和色彩相当一致,都是戴冕旒、著青衣、朱裳、曲领、白纱中单、大红蔽膝、大带,以及足登有小牌坊形翘头勾在裙外的朝鞋。

上述种种,说明伪作者没有对这些历史常识进行过研究,或者根本没有见过皇帝是如何站和坐的。

◆盛唐的宫女身体削瘦?>>>>>>

“画家的画和他的时代性是无法脱离的。”陈佩秋说,要鉴定《步辇图》,就要对阎立本其它的画和唐朝的人物画进行比较。

不妨先看台北故宫博物院收藏的《宫乐图》,台湾地区的研究者将其认定为唐人作品。盛唐人的脸是肥肥的,这从《宫乐图》中可以发现,人物的脸上,圆脸线条画得结实,人物的手,一笔一笔的,随便哪张脸和哪只手,线条都很厚重。再看《历代帝王图》,人物也是圆圆的,是初唐时的画法。此外,在唐人的壁画中,眼睛都是比较阔的。

而《步辇图》的女子都是小眼睛小鼻子,身体很削瘦。陈佩秋坦言这种风格在唐宋时的画里没看见,要到明清才出现。明清人物画一般是细眼睛小鼻子,身子弱不禁风,不过明清唐伯虎、仇英等人画的仕女尽管躯体瘦削,线条还是挺拔的。《步辇图》从线条上来讲,也画不过这些明清一流的画家,线条僵硬,甚至人物的眼睛都画得模糊不清。