今日叙事

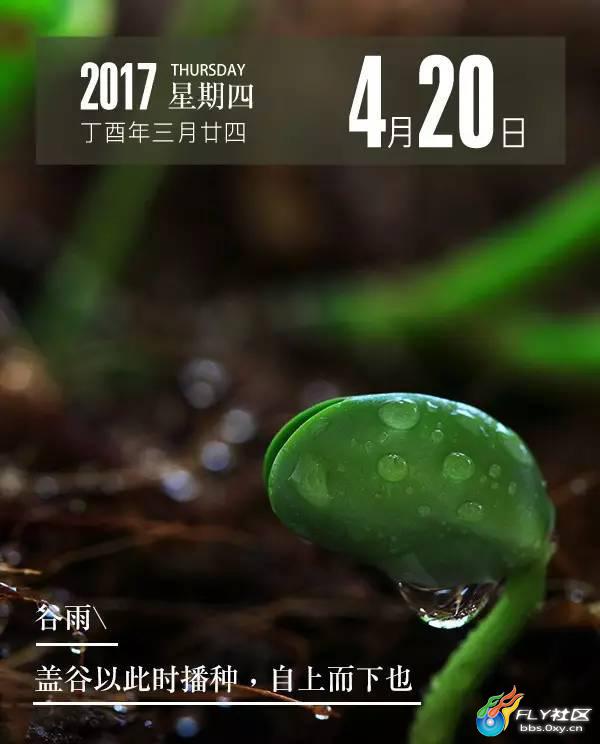

谷雨,是一年二十四节气中第二个以雨命名的节气。不同的是,这一个“雨”却是以“谷”之名。

谷雨,是春天的最后一个节气,清明之后,不仅雨量增多,温度也稳定攀升,谷雨前后种瓜种豆,此时,最忙碌的就是农夫了。

谷雨 | 以谷为名,稻以载道

文/田晨,不一樂乎田野学校校长

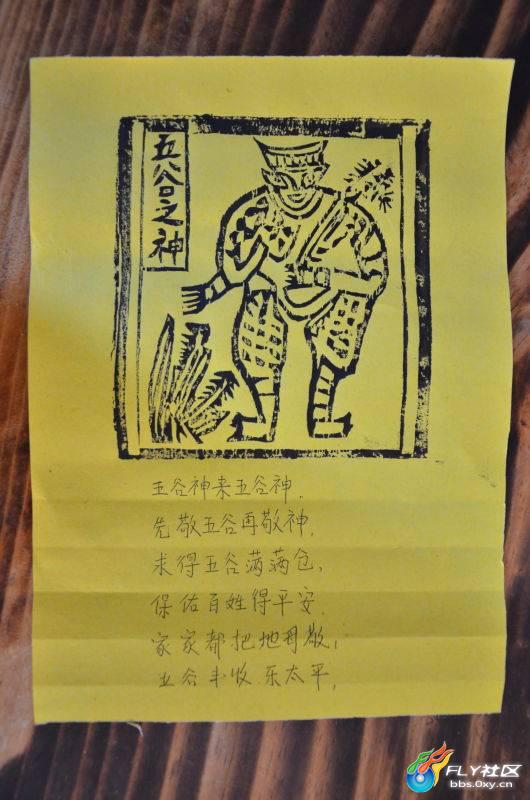

“五谷神来,五谷神,先敬五谷后敬神”。大理白族甲马(刻印各种神仙的木质版画,是大理白族民间信仰的载体),其中就有一幅是专门敬给五谷之神的。

那么问题来了,五谷究竟是哪五谷呢?

其实在历史上,五谷的内容和顺序是与时俱进的。

在春秋战国之前,五谷指的是“麻、黍、稷、麦、菽”。麻是取纤维做夏布的小麻,黍和稷是两种不同的小米,麦是小麦,菽是豆类。虽然水稻在7000年前就已经开始耕种,但仅限于“荒蛮落后”的南方,那时,连孔子都难得吃上大米。

到了隋唐前后,南方的稻种与北方先进的农耕技术相结合,五谷的排序才变成了“稻、黍、稷、麦、菽”,稻变成五谷之首,如今的农人们也直接称稻为谷子。谷子跟谷雨又有怎样的关系?那就要从种稻的过程说起。

▲五谷之神甲马

一株水稻的生长,从播种、生根、长叶、分蘖(niè)、拔节,到抽穗、扬花、灌浆、成熟,历经春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑至少九个节气的变化,饮露餐风,伴日而红。

一个农人的劳作,从耘耔到收获,付出浸种、耕、耙耨(bà nòu)、耖(chào)、碌碡(liù zhou)、布秧、初秧、淤荫、拔秧、插秧、一耘、二耘、三耘、灌溉、收刈、登场、持穗、舂碓(chōng duì)、筛、簸扬、砻(lóng)、入仓、祭神二十三道辛勤。可以说,在种稻的过程中,农人要处理好稻谷与太阳、与土、与水、与草、与虫、与神的各方关系,水稻水稻,其中与水的关系尤为重要。

如果以稻为课,我们会做些什么?

中国文化向来讲究物以载道,稻米这个小小的物,就承载了中国文化和国民性格几千年的“道”。

台湾汉声文化出版的《中国米食》一书中说道:

“中国人的品德来自于耕作。耕作需要心力和时间,因此形成了农夫勤劳、忍耐的性格;种米无投机性可言,中庸哲学由此衍生而成;农夫要与土地共存,于是性格中多了仁爱、 和平。家是农业的基础单位,故倡孝道。”

天地人和的哲学就蕴藏在这粒小小的稻米当中。因此田野学校的稻作课程,我们称其为“稻可道”课程。

春分时节是稻谷播种的时节,当地人称为“打小秧”。从这一步起,田野学校的稻可道课程就开始了,我们的农耕及文化导师张瑞龙,也是非物质文化遗产白族甲马州级传承人,他先将田里种的蚕豆割去,将土地翻耕,浸水,将留在泥土里的“耨”出,把土“耙”平,“耖”细,做成1米多宽的墒子,墒子旁起好沟,根据田块渗水能力,秧田需要晾晒半天到4天,我们的这块秧田渗水性好,只须一夜即可晾干。

打小秧这天,张老师带着孩子们用木板一遍一遍地把墒子推平,平滑得如同镜面,唯有这样,孕育秧苗的摇篮才算完成。与此同时,在水中已经浸泡2、3天的稻谷,外壳泡软,可以呼吸喝水,就等着我们撒种育秧了。

▲抹平墒子

撒种时,须先将稻谷均匀地撒在墒子上,然后将提前准备好的山积土(山积土是用牛粪和蜂窝煤烧后的煤渣拌匀发酵而成,富含活性与营养)通过用竹筛筛细,细密而均匀地覆盖在稻谷上,既不能将稻谷露出一粒半颗,不然谷子会盖不到被子,也吸收不到营养;也不能盖得太厚,不然秧苗会被压着发不出来。完成这一步,秧田俨然变成了一块一块的大型“提拉米苏”。

▲撒种

▲撒“山积土”

过去,在山积土上还要再敷上头年的稻草,或者苍山上拣回的松茅,如今我们学习农人的方法,改敷透气性好又轻便的麻袋片,再给整个墒子蒙上塑料薄膜,以起到保温保湿,同时又阻挡太阳将刚发出的小秧烧焦的效果。为了防止春天的大风把塑料膜和麻袋片吹走,便要在墒子傍边钉上木桩,拉上绳子以加固。

最后,还要将水再次注满秧田,使得水与墒子齐平。一来水能够缓解墒子的昼夜温差,二来也让一个墒子中的稻种无论里外都能得到水的滋养。待这些活计完成后,谷种就在这块铺好褥盖好被又被水环绕拥抱的秧田摇篮中静静地生发了。

▲敷膜

春分播种后,会经历清明和谷雨两个重要节气,这个时间的雨水和温度对于秧苗非常重要。清明时,种子撒下已经10天,此前,需要一点点地给墒子透气通风,让小秧适应温度,大约清明左右,将“被子”揭开,当雨量和温度都在提升时,小秧苗就可以喝着雨水、晒着太阳茁壮成长了。

育秧的过程大约是45-60天左右,差不多到了谷雨至立夏时,我们就要开始最热闹最紧张的拔秧与插秧环节了。所以,清明至谷雨的气温和雨量好不好,对于秧苗的成长特别重要,正是一年春耕时最关键的时节。

▲中国米食

稻可道坚持以劳作入手,一定要向农人一样动手耕种,完成春耕、夏耘、秋收、冬藏的全部劳作。因为只有与农人一样耐得住烦去处理稻谷与天、与水、与土、与草,与鸟、与虫、与顺与逆的关系,才能体会劳作的不易,体会什么是顺应天时地利,什么是有所为有所不为,什么是忍耐和坚韧,什么是乡土智慧。

比如我们上文中所说,“打小秧”的每一个步骤,都有白族农人带领田野学校师生共同完成。我们踩在泥水中,将稻种撒入墒子,弯腰低头动手的动作,让我们学会向土地弯腰低头,不怕把手弄脏,更会以期待的心情等待秧苗生发,抽穗灌浆,收获大米。

因为动手付出,养育庄稼,我们才会真的关心温度和雨水,土地的康健与活力,为除草,驱虫和赶鸟操心,真正关心这块土地周围的生态。靠亲身劳作的直接投入,比在教室里听千万句概念讲述要深刻有效得多。无论谷子还是孩子,使其生命得以饱满的,不是钢筋水泥,而是土地。