世界那么大,我想去看看。这大概是很多人的心声。逃离繁忙的都市,去旅行,去遇见全新的世界,去邂逅未知的自己。

一提笔就感觉到年岁陡增,不管是春温秋肃,还是大喜大悲,最后总要闭一闭眼睛,评一评心跳,回归于历史的冷漠,理性的严峻。

大图模式

大图模式每一个地方都有着它独有的美丽,每到一个地方也都能够收获不一样的感情。《文化苦旅》是余秋雨所著的游记体散文,向我们展示了世界各地不同的风景人文,在他的书中我们可以周游世界。旅游知识其次,余秋雨更多地是想要发掘世界文化背后的底蕴,探索文化的传承。

对于健全人格的呼唤,使得余秋雨不畏艰险,四处走访,他以敏锐的洞察力挖掘了人文山水当中的历史内涵,以充满哲理的笔触唤醒了中华儿女的文化记忆。

大图模式

大图模式余秋雨

从童年到成人,从风景到人生,从中国到世界这本书包括了如梦起点,中国之旅,世界之旅,人生之旅四个部分,我们可以跟着他的文字,追随者他的脚步,去领略不同的自然风景,去了解背后蕴藏的

神话传说。

如梦起点写得是作者的童年往事,一位乡村女教师来到了余秋雨所在的山庄,将知识带进了余秋雨的心里,也让他能够得以走出乡村,走向世界;中国之旅和世界之旅偏重于游记,记录了余秋雨走过的风景,探访过的世界名胜。两河流域、阿拉伯半岛、埃及等等地方,给他带来了无尽的灵感。

大图模式

大图模式人生之旅则是余秋雨对于人生的感悟,体现了他思考的深度,已经不仅仅停留于对世界风景名胜的描绘,开始探索生命和文化的命题。在这一部分余秋雨以自己熟悉的文化创造者为例,叙述了他们由创造之苦融合而成的人生之旅。

文化的传承是责任,也是使命余秋雨是一个文化学者,对于中国文化也十分看重。在中国之旅部分的《风雨天一阁》中便讲到了文化的传承。

虫蛀、霉烂、水灾等自然灾害,给每一本书的保存都制造了难题,但是范钦一家人却凭借着家族的传承进水管很,将天一阁这一中国最早的私藏书楼守护了下来,给后世留下了巨大的精神财富。而且范家人对于藏书阁的守护是非常严格的,禁止任何人进入藏书阁以免造成藏书阁损坏,但是后来他开始面向有声望的学者开放,藏书阁的价值得到了实现。

大图模式

大图模式天一阁

可惜的是,藏书阁开放以后,却因为偷盗和战争被损毁,只留下了天一阁空壳,令人唏嘘不已。后来天一阁被人们发现并重视,开始进行修缮。人们想用这样的方式见证中国文化的传承,也体现着中国人对自己的文化的保护和认同。

放眼历史上的四大文明古国,其它的三个都已经没落,唯有中华文明被传承了下来,薪火相传。究其原因,得益于中华民族的团结性和中华文明的韧性。这一精神在范氏家族身上得到了很好的体现。

余秋雨赞扬了范家守护中华文化的精神,他本人也一直是中国文化的传承者,保护者。《文化苦旅》这本书也处处可以看见余秋雨对于文化良知的呼唤以及对人格文化的重塑。生于忧患,居安而思危《文化苦旅》虽然是一本游记散文,但是它整个的基调却没有那么轻松,因为作者始终背负着文化使命。作者的每一个字,每一步都是沉重的,他的沉郁通过文字传达给我们,唤起了人们的沉思。

余秋雨向读者道歉,因为虽然是游记,却让读者感觉到了沉重。但是这份沉重,又是谁能够逃脱开的呢?

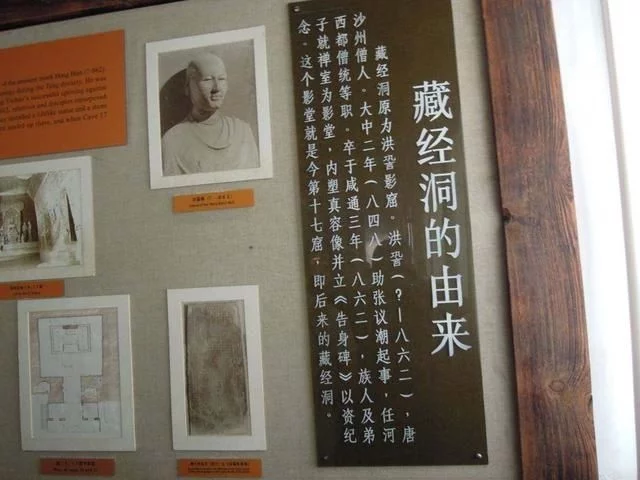

在中国之旅当中,余秋雨来到了莫高窟,他谴责了道士塔的主人王圆篆将仓井动力的珍宝卖给国外考古学家的行为。文物的遗失对于他来说,对于中国来说,无疑是痛心的。余秋雨身怀着家国情感,没有紧紧停留在对文物损失的遗憾,而是更加深层次地思考是什么造成了这样的民族悲剧。

大图模式

大图模式敦煌九层塔

在《道士塔》这篇文章当中,余秋雨还穿越时空,采用了和前人对话的手法,表达出自己的对于民族文化流落他乡的沉痛。在这样的时空对话当中,人们愤慨,痛心,悔恨,却又无可奈何。万般复杂的感情交织,最终也只能是一声叹息。

“住手!”我在心底呼喊,只见王道士转过脸来,满脸困惑不解。我甚至想低声下气地恳求他:“请等一等,等一等......”但是等什么呢?我的脑中一片空白。

余秋雨的痛心和惋惜溢于言表,同时也引发了人们的思考。这种警醒,就像是一盆冷水,泼向了每一位读者,每一个中华儿女。原本敦煌文化是中华文化中非常璀璨的明珠,但是却因为一个道士而光芒黯淡了很多,谁还能说这跟每个个体无关呢?

大图模式其实读完整本书,就更能理解为什么书的名字叫做《文化苦旅》了,或许,文化的传承本来就是一场艰苦的旅途,忧患当中的文明最容易遗失,安乐之时也容易让人们忘记了去保护。历史的沧桑,文明的传承,古迹的兴衰,太多的命题等着人们去解决。苦,是人们遗憾于太多的失去而无法挽回,然而这场旅途又无法停下脚步,只能心怀着民族的文化,调整精神,继续向前。

大图模式其实读完整本书,就更能理解为什么书的名字叫做《文化苦旅》了,或许,文化的传承本来就是一场艰苦的旅途,忧患当中的文明最容易遗失,安乐之时也容易让人们忘记了去保护。历史的沧桑,文明的传承,古迹的兴衰,太多的命题等着人们去解决。苦,是人们遗憾于太多的失去而无法挽回,然而这场旅途又无法停下脚步,只能心怀着民族的文化,调整精神,继续向前。