有部剧

快播完了。

关于它的争议,剧情,演技。

Sir是……

一样都不想聊。

今天,专门来碰碰瓷。

什么意思?

字面意思——

《古董局中局2:鉴墨寻瓷》

大图模式

大图模式开播之初口碑出了岔子。

汤不换,药换。

还是马伯庸的本子。

导演从五百变成费振翔,药不然从乔振宇变成魏晨,连配角也大洗牌。

第一季的粉丝能答应?

……能。

播完后真香了,评分7.1,还超过第一季。

好了这都不是重点。(没有说夏雨演技不好、道具不考究、剧情不合理的意思)

Sir看下来最来劲的就一样——

古董。

《古董局中局》是一部历史爱好者的“爽剧”。

Sir先问一个问题:古董为什么让人爽?

大众关心的当然是因为它那历史内涵、美学价值、精湛工艺……

之外的原因啦。

但。

对于真正的藏家来说,古董,绝不是,或者说绝不仅是用金钱衡量价值。

一句话。

凡是好的古董,必定有好故事,大学问。

鉴宝,拼的是积累、眼界、学问。

京城第一玩家王世襄老爷子就说过:

只要从它获得了知识和欣赏的乐趣,就很满足了。遣送得所,问心无愧,便是圆满的结束。想永久保存,连皇帝都办不到,妄想者岂非是大傻瓜!

所以说。

古董的价值,不在于拥有。

而在于了解和欣赏。

emmmm,也就是说,你看了《古董局中局》,比拥有真正的古董更有意义。

好吧,这就来开启你的云收藏之旅。

《鉴墨寻瓷》中,一个从墓中出土的青花瓷瓶。

大图模式

大图模式形制,款式,釉色,大抵是明代风格的器物。

如果是真品,明青花瓷瓶,先不论纹饰,如此品相的,在2018年的拍卖价格至少能在百万元以上。

瓶底的款识也印证猜想——

大明洪熙元年成祖遗制。

大图模式

大图模式洪熙元年(1425),是明仁宗朱高炽的年号。

但成祖,也就是朱棣的称呼。

一看就对不上。

假的?

内行人一下就指出了关键——

“遗制”。

说明不是朱棣活着的时候烧的,而是儿子高炽按照他生前的意思,造的一批瓷器,这样和洪熙的年号也就对上了。

真品?

大图模式

大图模式还没完。

bug在于“成祖”,这的确是朱棣的称号,但是在明嘉靖十七年(1538)改的,洪熙元年(1425)时他应该叫“太宗”。

所以正确的款识该是——

“大明洪熙元年太宗遗制”。

害。

峰回路转,到头来还是假货。

大图模式

大图模式古董里的套路,比男人的花花肠子多多了。

小意思。

这瓷瓶只是一道开胃菜。

除了寻瓷,还要鉴墨,一上来就要搞个大新闻——

《清明上河图》。

可能有假!

《清明上河图》在我国古董界的地位,大家应该也都明白。

北宋风俗画的代表,宽24.8厘米、长528.7厘米,刻画了北宋都城汴京的风貌,其中包括人物,牲畜,亭台楼阁,车马船只,桥梁,城门……每一项都是研究宋代社会的重要参考资料。

2015年9月,《清明上河图》曾在故宫博物院的武英殿开放给公众欣赏。

结果,开展当天就有超过8500人进入武英殿,其中很多人要等上五、六个小时才能和名画近距离接触两分钟。

一句话说,顶级国宝。

然而,就是这幅画,从画作本身,到作画背景,以及成画之后的流传辗转,其中的故事,又超出了一般人想象的精彩。

最简单,画名。

清明,上河,是什么意思?

剧中,许愿说出了大多数人的想法:

清明,指清明节,上河,指上坟。

加起来,就是北宋汴梁市民过清明节时的繁华景象。

大图模式

大图模式然而。

疑点很多——

比如,画的最东边,有农夫在运炭进城。

古人是冬天烧炭取暖,清明节时都快到夏天,为何还有运炭之人?

大图模式

大图模式清明时节,粮食尚未成熟,哪来新酒。

大图模式

大图模式疑点还有——

宋代没有温室大棚,清明节哪里吃得上西瓜。

因此。

经过画中信息考证,《清明上河图》画的可能是秋天的景色,而非晚春的清明节。

那清明节上坟一说,不攻自破。

那清明上河是什么意思?

清明,是指代“盛世清明”之意,是画家在吹捧宋徽宗的统治。

上河,则是一个特称——

大图模式

大图模式在宋代专门指代“汴河”。

清明上河图,描绘宋徽宗治下汴河两岸的繁盛景象的画作。

至此,题解。

大图模式

大图模式这种解题的过程,就是《鉴墨寻瓷》能让每一个文化爱好者感受到的刺激。

《古董局中局》虽然是个

小说,但里面的很多细节都是真的,不是纯靠脑补瞎编的。我有段时间特别喜欢去潘家园找人聊天,听了很多真真假假的东西,鉴定古董的细节,古董圈子里设的骗人的圈套,包括盗墓的规矩,特别有趣。

一本小说,一部剧,没法去鉴定国宝的真伪。

但仅仅是把它的传奇、争议、研究呈现出,就足已使爱好者激动万分。

而关于《清明上河图》,剧中还给了更多有意思的“奇怪知识”。

比如,画作可能被人为裁剪,明代李东阳持有时的版本有7米多长,和如今的版本5.28米存在尺寸差距。

比如,宋代宫廷画作多以并丝绢,然而由于张择端作画时声名不显,因此原版《清明上河图》为单丝绢。

再比如,传说中的徽宗绝押。

别小看这个符号。

它意思是:天下一人。

简直霸气外露。

加上一旁的双龙小印,就是宋徽宗赵佶特有的题跋。

更厉害的,是剧中呈现出的,古人对《清明上河图》真伪版本的鉴别。

故事出自《寒花庵随笔》《消夏闲记》《缺名笔记》。

明代奸臣严世蕃从都御史王忬手中强取《清明上河图》后,让手下辨别真伪。

为了骗过严世蕃,王忬伪造的画几乎可以以假乱真。

结果还是让人发现了破绽。

破绽在哪?

赌坊,四人聚赌。

桌面有骰子六颗,其中五枚六点朝上,剩下一个还在转。

大图模式

大图模式不出意外,赌客们的嘴型,应该是在喊六。

宋代汴梁口音,六,为撮口音,嘴巴会卷成圆形。

然而王忬交出的画作中,赌徒的嘴型为张口,用的是闽音。

由此推断,此作为赝品。

和今天我们理解的冒牌、假货不同。

出售赝品和仿制品合法合理。

把它当真货卖才违法。

于是,侥幸和贪婪的心理相互挑逗,搅乱了人心,也有人为此家破人亡。

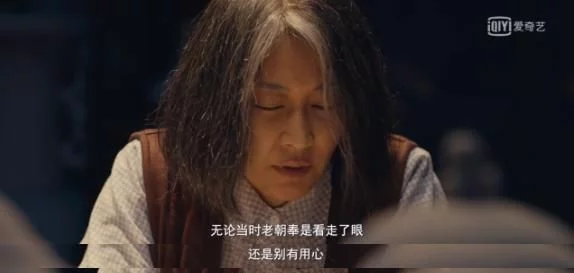

第一部里,许愿成功追回佛头,

帮助祖辈洗清冤屈,也知道一个叫做老朝奉的神秘人,是国内最大的制假贩假团伙的头目。

第二部,在目睹一起因为贩假导致买主跳楼自杀的事件后,不论是为报仇,还是为救更多人,许愿必须要查清老朝奉的真实身份。

《古董局中局》是盗墓题材逆向思维的产物。

犯不着要了老命挖上来,二话不说“上交国家”了。

这回是主动为国打假,为国追宝。

为了追查老朝奉的许愿来到河南,许愿在这里遇见了一个正义的记者钟爱华,两人一同潜入了制假窝点。

发现了很多制假贩假的证据。

结果,被看守发现,一路追杀。

许愿被一个与古董行有旧交的神秘女人救下,并得到了一个惊天秘密——

老朝奉就是当年清明上河图的鉴定专家之一,而清明上河图的鉴定,存在猫腻。

甚至,还受教获得了让老朝奉身败名裂的方法。

大图模式

大图模式真是天助许愿。

许愿和钟爱华一商量,决定写文章登报,把此事公开,引出官方重视,让老朝奉身败名裂。

打住。

从这看,不过是一次正常的

冒险经历,历经磨难得到方法的打怪套路。

但,所谓的局中局就是。

套路,往往深不见底。

如果一个人陷入了执念,碰上玩弄人心的高手,九死一生。

甚至当许愿站上舞台,亲自出手鉴定清明上河图真伪的时候。

他的判断,都还在对手的算计之中。

张择端画《清明上河图》的时候,还是声名不显,因此,采用的是单丝绢,故宫版本也是如此。

而许愿历经千辛万苦,得到的可以证明真伪的真品残片,却是并丝绢。

如果他说出,故宫版为真,那就是违背鉴宝人去伪存真的初心。

如果他说出,故宫版为假,那就是否定自己千辛万苦的努力甚至败坏故宫乃至国家的声誉。

这就是这个布局的厉害之处。

任何一个选项,都要识破各自的迷局。

如鉴宝人与造假者之间的斗争。

明面上是大义,是正道。

然而就像法律所规定的模糊不清。

每一个上当受骗者,除了骗子的圈套,真正起作用的,是人内心的贪婪。

所谓古董,是真是假其实不重要,人信或不信,才是基础。

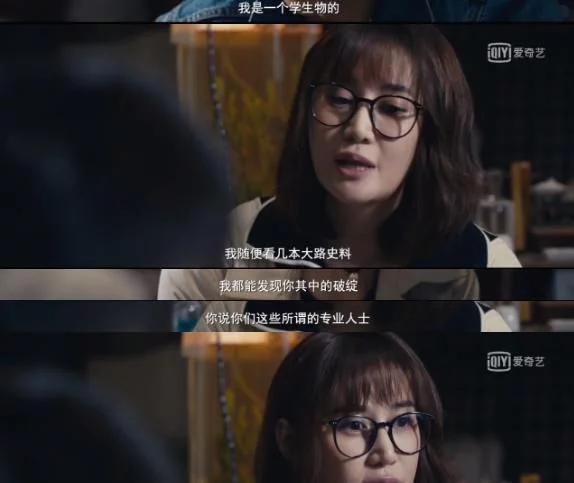

对此全剧最讽刺的地方出现在第11集。

许愿一行,有家门传承的古董行鉴宝人,在大学里遇到了一个真正做学问的老师。

一个普普通通的生物学博士,凭借业余看书,就能轻松戳穿这些鉴宝人平日里不学无术的真相。

大图模式

大图模式所谓的古董大咖,还不如生物博士的偶尔跨行。

大图模式

大图模式Sir相信这是马伯庸在书中的自黑。

但更愿意相信,这就是现实中的很多乱象下的真相。

这一点上,剧中有一个例子举得恰到好处。

在许愿寻找清明上河图证据路上的关键人物。

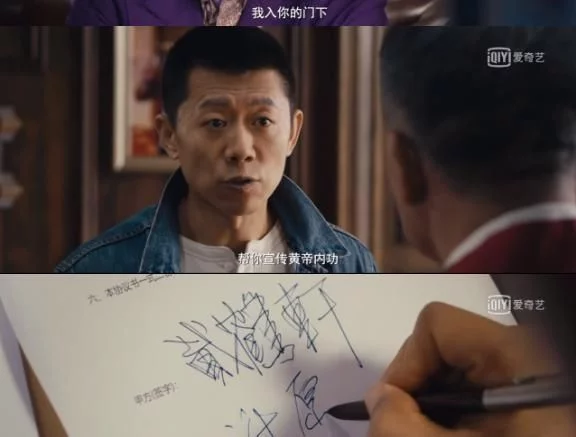

气功大师。

大图模式

大图模式80、90年代最火的职业,也是最具有时代感的骗子。

很多当时的

报道,至今看来,都让人感觉难以置信。

一个普通人,通过包装宣传,就能骗取财富,攫取亿万身家,成为社会名流。

大图模式

大图模式不仅能实现阶层跨越,甚至扬帆出海,宣言国威。

这就是那个信息闭塞,群魔乱舞的年代,最大的荒诞。

但就是这样一个人,却能让许愿一行人吃亏认栽,赔了夫人又折兵,甚至不得不签下“卖身契”换取援助。

大图模式

大图模式Sir相信,这可能也在暗示——

古董热。

不过是一波“气功”的后浪。

它利用民众不明觉厉的玄学、传统、传说,以及不切实际的妄想、贪婪、执念。

复制着一个又一个的疯狂,一个又一个的幻灭。

这是在否定古董吗?

不是。

而是掠去那层浮沫,刺破膨胀的骗局,洗刷掉鱼目混珠。

之后留下的古董。

或许真没有多少了。

但它也回归到自己应有的价值。

说到底。

看多了,就会知道再多的古董迷局都会如烟云散去。

洞明透亮的心地。

才是价值连城的珍宝。