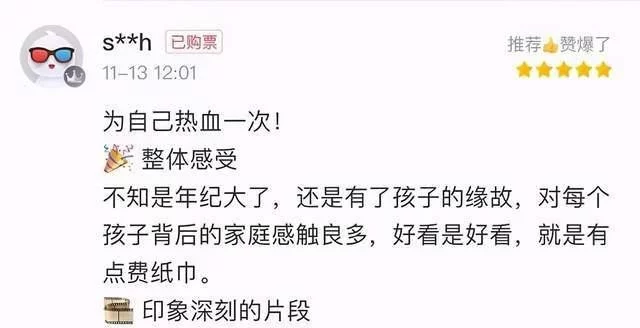

媒体平台上有不少这样的评论,有些有孩子的观众说“对每个孩子背后的家庭感触良多,好看是好看,就是有点费纸。”

也有观众写了长长的影评,表示

电影让自己“感同身受”,也让身边七八岁的孩子“一会欢笑一会哭泣。”

文|金米粒纳兰泽自媒体编辑部

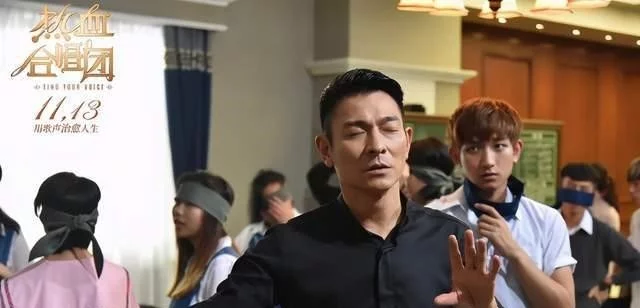

曾经也当过老师的我其实看完刘德华的电影《热血合唱团》很有感触。在影院哭得乱七八糟的我,逢人就

推荐这部电影。但没想到的是,电影上映后无论是口碑,票房还是关注度都没我想象的那么好。

大图模式

大图模式这让我多少有点失落。当然,我知道电影本身就是比较主观的东西,没人能强制哪个观众说哪一部电影好或者不好,大家都有评论的权利,都有自己的感受,这也是我想细细说一说《热血合唱团》这部电影的原因。

看完电影的大多数观众可能都觉得《热血合唱团》不那么“接地气”,也有人会说它“假大空”。

其实电影本身揭露的,是香港社会存在的一些问题。

大图模式

大图模式这些问题的有些方面放在大陆观众的认知体系里,可能无法理解。毕竟港片最辉煌的时期是警匪片。而真正深入到普通人的生活和情感世界,去挖掘一些东西,从细微处捕捉到香港和大陆因历史渊源不同,而造成的文化差异的电影偏少。

在香港,有些原生家庭的观念和大陆并不一样,有些大问题看似相同,其实深究下去有许多细节会有不同的地方,而《热血合唱团》没有回避这种不同,没有去迎合什么,这种坦诚反而让不少观众吐槽。

大图模式

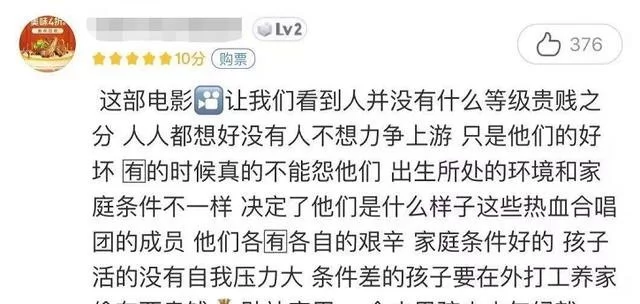

大图模式但并不是所有观众都是这样,依旧有不少人能发现《热血合唱团》的闪光。

这群人有可能是有过类似经历的老师,有过家庭问题的学生,或者只是单纯能理解影片之所表达,并产生共鸣。

大图模式

大图模式不难看出,这样评论的观众估计已为人父母,或许家中有个青春期叛逆孩子,才能被影片感动。

有观众表达了对电影里孩子的感触,虽然他们来自不同的家庭,但参加热血合唱团,他们就成了一个整体,有了追求也有了归宿。

大图模式

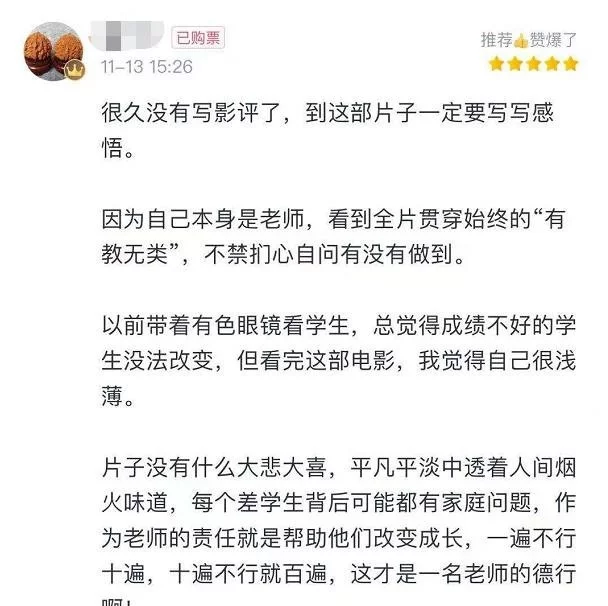

大图模式也有好久不评电影的观众为《热血合唱团》献上了评论,他自己就是老师,直言曾经带着有色眼镜看孩子,但华仔的这部新片让他认识到了自己的浅薄,也让她从职业中找到了自信和方向。

这种启迪,或许就是《热血合唱团》最大的意义。

大图模式

大图模式比起那些短短几个字,抖包袱一般的短评,我更愿意相信这些用

手机码上去的长长的文字,是出自每个观众真实的心声。

大图模式

大图模式他们不会去博眼球,也不会为了多拿几个赞做“花式吐槽”的努力,而是真心分享对于电影的观感,真正融入到影片中去,并获得一些意想不到的收获。

而我们真正应该参考的,则是这部分评价,中肯客观,有理有据。

大图模式

大图模式社会在发展,无论是香港和大陆,一些问题会越来越趋同。大陆现在也有很多留守儿童,他们父母在外打工,从小没人关心和管教,他们有的也被人忽略,无视,甚至自我放弃。

或许他们不会遇到自己的“严梓朗老师”,但这并不代表问题不存在。

电影能打动孩子,说明电影的角色设置和剧情发展,得到了他们的认同,触动了他们的情感,至少在和父母孩子建立联系引发共鸣这一点上,《热血合唱团》做得很好。

大图模式

大图模式只要有一个观众能从电影里学到东西,就不能说明它是没意义的。

至少有老师知道了如何当一个好老师,有学生懂得了面对压力不要放弃,有家长知道了不要忽视孩子的成长,与此同时“严梓朗”这个角色也深入人心并获得了很多人的喜爱。

我相信不少观众,都希望自己人生里能有这样一位老师。

大图模式

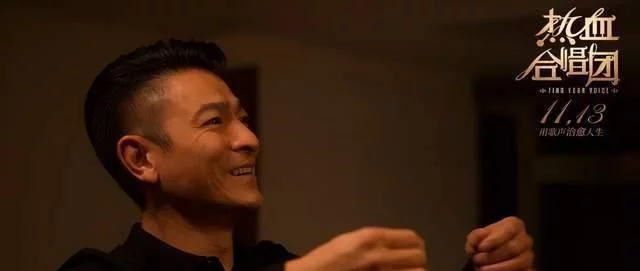

大图模式而且华仔在塑造“严梓朗”这个角色时,确实表现很亮眼。演技没的说,40年的历练,刘德华早已演谁像谁。

但从社会责任感来说,华仔更加值得称赞。

他不知道商业大片挣钱多吗?他不知道搞几部充满噱头的,有流量鲜肉的电影来钱快吗?在娱乐圈几十年,华仔什么都清楚。

大图模式

大图模式但他依旧选择出演这部并不被看好的《热血合唱团》,足见华仔演电影,不是冲着金钱去的。

他知道自己肩头的责任,而且年龄越大,他越看重这份责任。所以他会认真准备严梓朗这个角色,会花时间去培训音乐,学习指挥,和孩子们相处。

大图模式

大图模式不夸张地说,《热血合唱团》恰恰证明了,刘德华还是那个刘德华,还是我们最熟悉的,德才兼备的华仔。