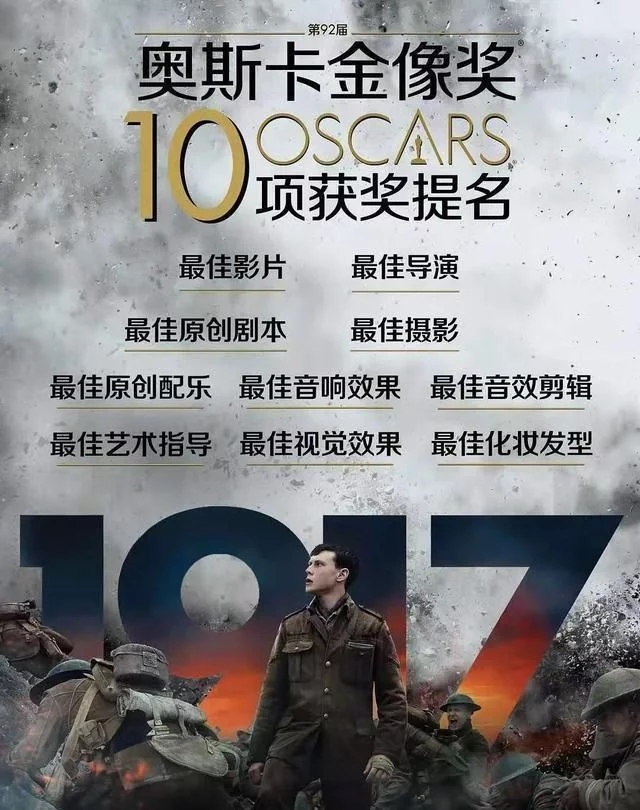

一年一度的奥斯卡颁奖典礼前天结束。最佳影片被授予由俊昊导演的《寄生虫》,这让无数影迷感到惊讶和兴奋。在一些影迷心中,他们为另一部

电影感到遗憾。在此之前,他横扫各奖项,并被视为最佳影片的头号种子。即使没能得奖,他仍然值得“无冕之王”-《1917》

大图模式

大图模式如何描述《1917》?首先,这不是一部故事片,恐怕一个10岁的孩子很容易明白发生了什么事。《1917》中存在双重矛盾。当然,这是一种拍摄技术,当“一镜到底”的概念建立时,这是一次技术上的

冒险。为了完成“全片只有一个镜头”如不可能的任务,剧组将支付超过5部电影的费用。

大图模式

大图模式同时,创造者的最终目标是“去技术化”。

他们所有的努力都是为了让观众忘记摄像机的“存在”,让观众沉浸在主人公的第一人称视角中,亲自参观“真实”的战场。

大图模式

大图模式与其说这是一部战争大片,不如说是一部“文艺范惊悚片”。敌人阵营的窒息感“不知下一秒会发生什么”一直在侵蚀主角和观众之间的紧张关系。我们被迫上路带着抵抗、恐惧和恐惧,与主角游弋喘口气,然后逃跑。

其中,我们将在经历可怕的前线战壕、悬在一线的敌人陷阱、橙色的暗夜大火、燃烧的末日教堂、樱花

飞扬的河流之后,进入电影史上最残酷的“美”战场。

大图模式

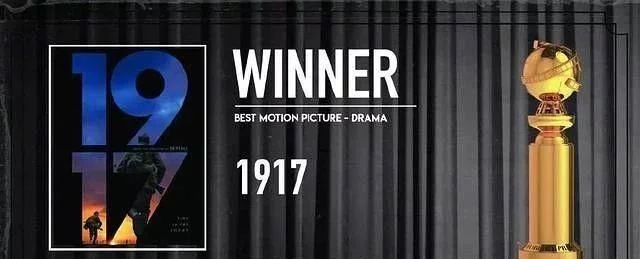

大图模式同时,我们的情感也会跟着一首动人的人性之歌,这个“冲入敌方拯救1600人”的故事闪耀着一战中两名普通士兵的温暖人性光辉。如果《1917》在金球奖最佳影片之后赢得奥斯卡,这无疑是“影像”、“技术”和“人性”的胜利。换句话说,这是“影像本体”的胜利。

大图模式

大图模式1、“一镜到底”的后现代意象

摄影技术“一镜到底”很容易理解。只有“不被任何剪辑的一个长镜头”从屏幕打开的那一刻起,一直到黑场和字幕的结尾。由于高超的技术难度,在电影史上,“一镜到底”胶片凤毛麟角。最著名的是《夺魂索》《帝国大厦》《俄罗斯方舟》《鸟人》。

大图模式

大图模式严格来说,他可以分为“真一镜到底”和“伪一镜到底”。前者代表《俄罗斯方舟》,这是一部摄影师用

数码相机连续移动99分钟拍摄的真实电影。

大图模式

大图模式后者用《鸟人》表示,事实上这是一部由“很长的镜头”和在一起组成的电影,用来制造“一个镜头拍到底”的错觉。就像《鸟人》赢得了奥斯卡的最佳图片,《1917》是“伪一镜到底”。

当然,无论是“真”还是“伪”,对于大多数观众来说,真实性的界限其实很小。在我看来,拍摄“一镜到底”的方法并不重要,但结果ok是好的。《1917》的呈现近乎完美,最令人震惊的是他还呈现了一种后现代的形象。

大图模式

大图模式简单来说打消了传统战争电影的宏大战争叙事,他不关注激烈的战争场面,而是从士兵的角度来关注“实时发生的眼前”。

他抵制精英主义者大格局战争观,轻视精英视角;他只关心士兵最紧迫的任务“眼前”,选择了站在群众一边。甚至,他接近“电子

游戏”的媒介,与现代主义“电影”的范畴分离。

大图模式

大图模式2、一次涉及全体船员的技术冒险

在“一镜到底”之前,山姆从未在“一镜到底”之前拍过电影。他曾以《美国丽人》和第一次挑战战争主题获得奥斯卡最佳影片。他需要让全体船员和他一起冒险,压力很大。在旁白中,他还坦率地说,“这个拍摄难度是普通电影的5倍。”

在上映的电影《地球最后的夜晚》中,中国的观众看到了在大屏幕上看“一镜到底”一个小时的魅力,那就是“真一镜到底”。

大图模式

大图模式如果你有兴趣看看《地球》或幕后文章的相关轶事,你就会知道毕干的创作团队实际花费了多少成本和成本。当时,当我看到毕干导演在宣传期间的状态,我觉得他完全被电影掏空了。

大图模式

大图模式虽然《1917》不是“真一镜到底”,但拍摄难度不亚于《地球》。“一镜到底”表示连续的时间和空间,除了隐藏剪辑点和特效外,剧组还要克服各种技术难题。首先,他们需要建造一个超长距离“战争游戏通道”,无论是死亡战壕,还是燃烧的小镇,还是樱花江,他们都要在这些地方放置大量的风景和道具。用挖掘机挖沟,用直升机撒弹药弹,用石膏制造大量的尸体和马匹,这些都是“大工程”。

大图模式

大图模式还有现场调度和摄影工作,这不是一件容易的事。当角色移动时,摄影机组将同步移动,为了避免镜头晃动造成观众头晕,拿着斯坦尼康(稳定器)等重物几乎司空见惯。

大图模式

大图模式为了拍摄人们跑步时的照片,摄像组应该把所有的摄像设备都移到车上,“搭车拍摄”。

大图模式

大图模式为了使战场相匹配的图像纹理和稠密的气氛,他们选择了“阴天”中的所有场景进行拍摄。因为我们必须按顺序拍摄,如果在烈日下遇到大驾光临,剧组就必须彻底停止工作,改为排练。天气,导演,演员,摄影组,灯光组,特效,爆破,整个拍摄全靠多个部门的全力配合才能完成这样一个奇迹般的任务。

大图模式

大图模式另一方面,“技术冒险”仍然非常有可能是“吃力不讨好”。不是所有的观众都能理解“一镜到底”的必要性,他也许是最好的摄影作品,但他在其他方面已经放弃了很多。大多数影评人谈到的缺陷是,影片中的人物被简化为工具,没有一个电影中的人被盲目地塑造成三维的形象。这部电影在奥斯卡表演奖中肯定一无所获,如果他是最佳影片,这是很少见的。影片的故事太简单了,看不到导演战争观的表情和输出,只能看到导演的完整“计算”和“算计”。一些辛辣的评论提到,整个印象就像在游乐园的过山车中玩耍或参观主题公园,每一个场景都相当于“打卡”中的主角。

看完电影,他就像逛完一个游乐园,娱乐之后,什么都没留下。即使他们造了一个词,《1917》就是“爆米花战争电影”。这样的评论或许确实反映了观众在看电影时的一些体会,这很正常,我不同意。不同受众对一部电影的介绍和参与程度有一定差异。

3、“人性”心理实验

如果我们还看战争片的维度,他与我们去年讨论的纪录片《他们已不再变老》非常相似。《他们已不再变老》组合了博物馆的真实历史数据,第一次告诉世界“真实的一战士兵究竟都是怎样生活的”。

大图模式

大图模式你会发现,对于一个年轻的士兵来说,战争就像“上帝随意抛骰子”的游戏,生死取决于运气。战争既不浪漫也不有趣,战争最大的特点是未知、恐惧或虚无。

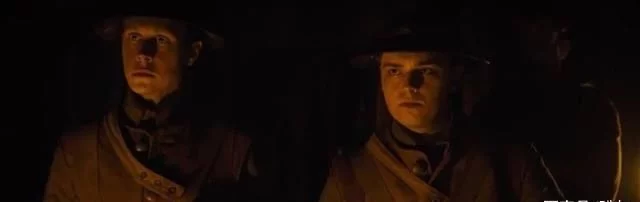

《1917》也是如此,他和《他们已不再变老》一样,坚持个人叙述,从“屌丝士兵的视角”看战争。当相机的唯一兴趣是士兵的“眼前的正发生”时,我们发现《1917》是“心理实验”的场景。

大图模式

大图模式实验的参与者是两个主角,导演、观众和影评人。当然,你可以选择抽离的情感,理性地看电影,拆除电影的剪辑点,

破解导演的创作思路。对于更多的人来说,如果你只是把你的情感放在其中,《1917》是一部惊悚片。他创造了一个叫“战争”的恐惧野兽,他是电影中唯一的主角。

大图模式

大图模式我们沉浸在对“战争”这个庞然大物的恐惧之中,与期待一起,我们害怕电影的下一幕。下一幕可能是死亡,也许是生存,我们就像我们要打开的盒子“薛定谔的猫”,生与死,处于量子态。然而在“战争”的恐惧之下,影片给了所有观众一个“温暖”的情感出口,“心理实验”的后半部分成为最终的赢家。如果你遇到敌人,你会选择什么?杀了他?救他?奴役他?和他交朋友?

影片中也有类似的片段,两位主角在一瞬间迎来了一道人性的选择题。

在“战争”最极端的场景中,两个主人公的选择是在玩弄观者的情绪,这与人性的冷暖有关。这个选择创造了电影的第一个高潮,非常感人,我们不会在这里做剧透。在电影中,有很多感人的段落,像这样“冷”和“暖”。“战争”的“冷”与“人性”之光的“暖”形成鲜明对比,并构建了一个隐藏的反战表达式:人的价值远远大于战争本身。

大图模式

大图模式也许这就是Sam·门德斯想要详细说明的战争观的想法。在影片的中间,有一幕主人公躲入敌营大楼偶然遇到一对母女,这出戏太美而且太热了。

大图模式

大图模式显然,这是一个残酷的“战争”,但在我心中浮现的却是人情味的温暖。从某种程度上讲,《1917》可能产生了电影史上最美丽的战场和故事。

两个人救了1600人,这样的故事怎能不充满人性之光的力量?在电影史上,关于二战的经典电影不计其数,与第一次世界大战却有关的电影很少。也许这与人类总结第一次世界大战历史时常用的表达方式“一战打得毫无意义”。

在这个层面上,无论是《他们已不再变老》还是《1917》,他们确实抓住了第一次世界大战的核心,甚至战争的本质。

他们总是提醒人们战争是没有意义的,人才是伟大的。