在北京,有2000万人假装在生活,而在东北,却有近2亿人假装生活得很幸福。

古语云:一鼓作气,再而衰,三而竭。然而辽宁却一而再再而三的让GDP增速全国倒数第一。今年31省晒上半年GDP成绩单,辽宁省增速依然全国垫底,这样的结果已远不止三次。

根据统计数据(1993年到2015年),辽宁2015年3%的GDP增速也创下23年以来的最低值。2015年,东三省的GDP增速在全国垫底,辽黑吉三省分别是全国倒数第一、第三和第四,更严重的是,坏消息并没有转好的迹象:在2016年第一季度中,辽宁省GDP出现负增长,这不仅是全国唯一,也堪称辽宁本省的史无前例,继续稳坐全国倒数第一的“老虎凳”。而今年,辽宁GDP增速虽已由负转为正增长,但依然垫底全国,东北经济衰落的话题依然处在风口浪尖,东北经济为什么不行呢?

经济发展模式落后 人才大量外流

全世界都知道中国东北的经济陷入了疲软。最近这几年,从《华尔街日报》到《经济学人》再到英国的《金融时报》,外媒写了一篇又一篇的关于中国东北经济萎靡的观察评论文章,为远在千里之外的黑土地操碎了心。究竟什么原因让东北经济一再落后呢?

业内分析认为主要是因为有三座沉重的大山压在东北身上。

调产业结构难:老工业区的路径依赖

东北地区经济发展受限于传统工业结构。东北全局相较于工业化进程中的中国,显然是老工业区,能源行业和大宗商品生产等传统工业是该地区的支柱产业,随着时代变迁,几十年的经济发展惯性和定势让东北经济产生了某些牢固且畸形的“路径依赖”。

更糟的是,由于投资和制造业在整个经济中的重要性出现下滑,东北地区的工业产品需求锐减。正当中国其他地区的经济变得更加平衡,服务业在GDP中的比重逐步超过制造业时,东北的制造业占GDP比重却由十年前的47%上升到了2013年的50%,服务业的比重不升反降。

数据来自2015年新华网

患上大国企病:成重灾区

国有企业占比较高。东北地区最早进入计划经济,却最晚退出计划经济。东北地区的国企块头大、地位重,为国家工业化作出了突出贡献,但现在包袱也比较重。黑龙江和吉林两省的第三产业比重和民营经济占比都小于全国的平均值,辽宁省固定资产投资占比小于全国,民营经济发达些,却还是低于全国平均水平。数据显示,东北地区国企资产占比超过50%,而其他地区的仅为38%。国企的低效和高亏损率并不鲜见,但是东北地区尤其严重。该地区2014年的国企亏损率达32.4%,而其他地区国企的亏损率为26.2%。

东北的企业以大型国有企业为主,这些企业在计划经济时代是非常有优势的,但在市场经济时代,其原有的模式已不适合时代的发展,而大型国有企业往往是几千人上万人的生存依托,一旦企业倒闭,势必造成很多人衣食无着落,这也更增加了当地政府的管理困难。随着这种企业的逐渐的倒闭,东北经济的没落就越发不可避免了。

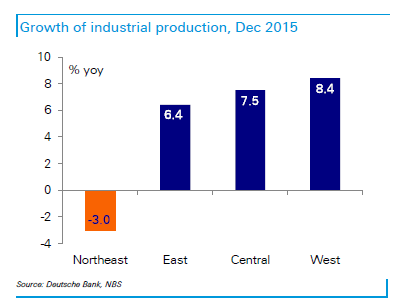

从工业增速看,根据国家统计局数据,2015年东北地区工业增加值增长同比下降至-3.0%,其他地区的平均值为7.5%。

人口危机初现 人才流失严重

有统计显示,2010年全国第六次人口普查数据中,东北三省辽宁、吉林和黑龙江流出人口为400万以上,用这一数据减去流入的人口,东北地区人口净流出180万。而在2000年全国第五次人口普查时,东北地区人口净流入36万。从人口经济学来看,一个地区的人口流失与经济下滑有着非常密切的关系,还会相互作用,造成恶性循环。

同时,按照六普数据,黑龙江总和生育率1.03,吉林1.03,辽宁1.0,远低于全国1.5。而以低生育率闻名的另外两个东亚国家,2013年韩国为1.19,日本为1.34。人口的老龄化和低生育率也让东北劳动力缺失。

政商关系背景下 民众心态和认知扭曲

东北人重人情,轻规矩,凡事都讲究请客吃饭,送礼,这样的风气是不适合市场经济的,因此也就造成了投资者不愿意去投资,因为会增加很多无形的投资。这样的环境也扭曲了民众的心态和认知。

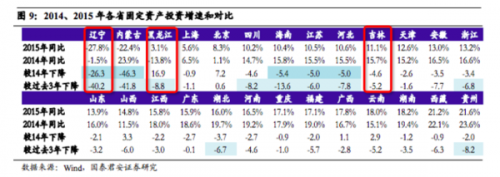

从投资增速看,全国31个省份中有25个省份投资增速高于全国平均值(10.0%),辽宁遭遇断崖下挫,投资下跌27.8%。

企图用造假的数据糊弄自己

在2010年以后到2014年这段时间里,辽宁县域经济数据狂飙突进,也是一些地方“注水”最多的时候。用一些地市负责人的话说,“不太靠谱”。

这个问题,中央早有察觉。2014年,中央巡视组首轮巡视辽宁时严肃指出,“辽宁全省普遍存在经济数据造假问题。”“不客气地说,在经济数据上,前一任挖了一个巨大的坑。”辽宁一位地级市政府研究室主任痛心地说,“辽宁现在不是在平地起楼,而是在坑底爬坡。”

挤“水分”,让2014年以来辽宁的经济数据很难看。地区生产总值是负的,财政收入一段时期两位数下滑,固定资产投资60%-70%的下跌。

前几年,辽宁县域经济高歌猛进,统计的县域经济平均财政收入,甚至一度超过山东。百强县最多时有八九个县,可实际情况如何呢?

一些县区过去经济数据至少有20%-30%的水分。沈阳周边一个县,2013年统计的财政收入是24亿元,审计署审计后“修改为”不到11亿元。类似情况并非个别现象。比如,岫岩满族自治县虚增财政收入8.47亿元,高出同年实际财政收入127%。

是无颜面对这样的经济数据,还是靠编来的数字糊弄自己,这种造假的习气就是一种病态。这样的造假行为究竟是提高了民众生活水准,还是增加了居民收入?真是应了那句死要面子活受罪的俗语。

事事走人情 上位绝对关系户

十多年前,在国家刚刚提出宏伟的“振兴东北”计划的时候,有一篇流传甚广的文章:《一个游子对东北的反思:振兴东北先震东北人》,这篇文章让很多东北人心里不舒服,在文章下面破口大骂。然而文章的的确确是一个东北人写的,所谓“爱之深,责之切”,文章中这名东北人将自己的父老乡亲着实损的够呛,在他的笔下:东北人好面子,爱攀比,喜欢拉关系,不讲诚信,不守规则,懒惰吹牛,东北实在是一个没有熟人就办不成事儿的一个地盘。

无论是上学、就医、就业还是办企业,大家想的不是怎么提升自己的水平和能力,下意识的反应都是“找人”,有关系就有一切,没关系就寸步难行。

这样的习气怎能提高业务水平和能力?说白了就是扶不起的阿斗。

是办事效率低还是另有原因?

根据社科院的数据统计,在东北开办企业所需要的程序是全国最繁琐和漫长的,拿登记物权的流程来讲,上海只需要4个步骤即可,而东北步骤最少的城市是沈阳,需要多少步呢?12个步骤,也就是说东北最快的城市也比上海慢了整整3倍!在东北你打一个商业纠纷的官司,平均需要363天,差两天刚好一年。这说明了什么?

前几天微博上:抱稳东北老工业基地大腿的时候,已被改革的洪流远远甩在了后面。最大最好的医院,所有缴费只能现金,别提什么支付宝、微信付款,银行卡都不行。门诊大楼四台取款机坏了三台,自助缴费机无法使用。为什么只能交现金,可能你我也心知肚明。在这样的环境下,生活会幸福吗?

东北人彪悍强势其实只是表面,掩盖在它下面的其实是慵懒和胆怯,用人情代替努力,用懒惰代替奋斗,这样的生活幸福吗?或许在他们看来特别自在,没有烦恼,但却少了那么点价值。

经历了多年的建设,昔日的北大荒又回来了吗?但或许,声声震耳的喊麦和袅袅不绝的烧烤,给这片荒漠带来了最后的余光。

东北与全国的差距不止是GDP的数字,更多的是经济模式与人的思想。所以,从曾经的亚洲中心到如今的全国倒数,你现在知道,是谁造就了东北经济如此不堪的局面了吗?

作者:张洁