摘要:取消公摊面积都是大势所趋

撰文|张银银

住建部一则消息惊动了平静如水的周末,也将对我国楼市产生深远的影响。

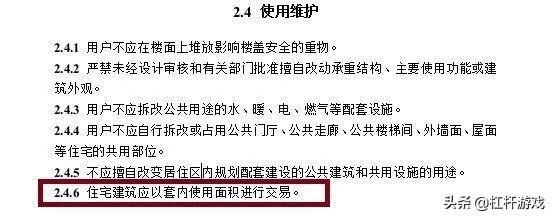

2月18日,住房和城乡建设部官方网站发布《关于等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知》。包括了《住宅项目规范(征求意见稿)》。

其中第二部分2.4.6条指出,住宅建筑应以套内使用面积进行

交易。在杠杆

游戏的印象里,这是住建部首次在官方文件中明确提出房屋应由套内面积来进行交易。

要知道,我国用建筑面积进行交易,已经让购房者吐槽满满。百分之70多的得房率,剩下的将近30%的面积去哪了?说实话谁都说不清。

特别如今房价高企,动辄几万块一平米,100平水掉接近30平,倘若是放在一线城市如北京,至少就是几百万。

按照规定,“公摊面积”包括两部分:一是电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积等;二是楼宇(套)与公共空间之间的分隔,以及外墙(包括山墙)墙体水平投影面积的50%。

由于缺乏统一标准规范,不同房地产项目的公摊面积会出现很大差别。比如,有些项目的公摊面积占到建筑面积的40%,导致得房率低,住宅项目得房率要高于非住宅项目。

并不是说公共的面积不用购房者买单,但不可否认的是,公摊面积的存在,不仅让精装修、物业费、取暖费都多了一部分,而且给了开发商含混其词、不断推高公摊比例的可能。同时,由于分摊比例不一,也让平均房价失去了指导意义。

所以说,如果取消公摊面积真的落实,无疑对规范房地产市场是一大利好。毫无疑问平均房价会上升。道理很简单,总价不变的情况下,分母变小了,那么结果肯定就是平均房价会更高。但这并不意味着购房者多掏了钱。

去年一篇《买100平方米的房子只得70平方米,这么坑的“公摊面积”到底怎么来的?》的文章火爆,揭露出这个矛盾已久的问题。此后,新华社、人民日报等都发文质疑该制度的不合理。

根据瞭望智库数据显示,1987年深圳从香港引进了土地招拍挂这个模式,1994年从香港引进楼花形成内地的房屋预售制度,而公摊面积根据瞭望智库的预计也可能是从香港引进的,因为香港在2013年之前进行房屋销售的时候采用的就是建筑面积计算方式。

2013年,香港出台新政,结束了房屋销售的“建筑面积”时代。但是,这个已经被香港明令调整的公摊面积,却在内地延续使用了下来。而公摊面积的存在,就是为了给购房者造成房价较低的错觉。

取消公摊面积,最大的意义在于。规范了房价,同时也让房地产交易市场更加透明。

实际上,早在2002年重庆市人大常委会就以地方法规的形式,首次对商品房的计价方式做出明确规定和要求。2002年6月,重庆人大常委会通过了《重庆市城镇房地产交易管理条例》,要求商品房现售和预售,以套内建筑面积作为计价依据,商品房

买卖合同及商品房

权证应当载明共用部位及设施。

该条例于当年8月1日施行,宣告重庆在全国率先强制施行商品房销售以“套内建筑面积”计价的政策,不按这一计价依据销售的开发商,将由房地产行政主管部门责令改正,并处以商品房交易金额5%至10%的罚款。

今天刷屏的文件只是一个工程建设规范公开征求意见,距离正式文件还很遥远,即使成为正式文件,也不确定是建议标准还是规定强制标准。

正如有业内人士分析的,从政策内容看,包括了住宅、商业、工程建设等方方面面,包括全装修交付等等政策,这些政策起码5年内落地可能性非常小。

但最终,无论是出于规范房地产市场的需要,还是基于维护消费者权益的角度,取消公摊面积都是大势所趋。