“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。”这首诗出自于北宋著名文学家范仲淹的《渔家傲秋思》。词人用近乎白描的手法,在上片为我们描述了一幅苍凉壮阔、萧瑟荒僻的边塞图;在下片,词人主要表达的是边关将士对家乡的思念和以及壮志未酬的情怀。

其中,“燕然未勒”指的是:战事未平、功业未立,表达了壮志难酬的悲戚心情。

根据《后汉书》的记载,东汉大将窦宪率兵追击匈奴,去塞三千余里,后登上燕然山,命令随行的班固为大破匈奴所书著名的《封燕然山铭》,刻石勒功而返。后来,中国古诗文在记叙建功立业的时候,常常引用“燕然勒功“,而其也成为了武将们的人生理想。

《封燕然山铭》的诞生要从章和二年,汉章帝驾崩,年仅十岁的汉和帝登上帝位开始说起。由于新皇年纪尚小,所以窦太后临朝,身为窦家人的窦宪自然成为了手握大权的国舅爷。

世人对窦宪这个人其实存在着很大争议,一方面,不可否认的是他为汉王朝击杀匈奴维护国家安定所做出的突出贡献;另一方面,窦宪也是一个嚣张跋扈、无视朝廷律法、随意杀人的权臣。

在汉章帝丧期,齐殇王的儿子刘畅来朝吊丧。刘畅也是一个“能人”,他趁机讨好窦太后,谋得了一个内宫职位。窦宪害怕刘畅的受宠会阻碍自己把持朝政,于是他就派人刺杀刘畅。

刘畅死后没多久,窦宪派人刺杀他的事情被暴露了,窦宪被关在宫内等待治罪。后来,窦宪请求率兵北征匈奴以抵消自己的死罪。

当时的汉王朝,备受匈奴的侵扰,匈奴猖獗辱我国威,尔等岂能忍?

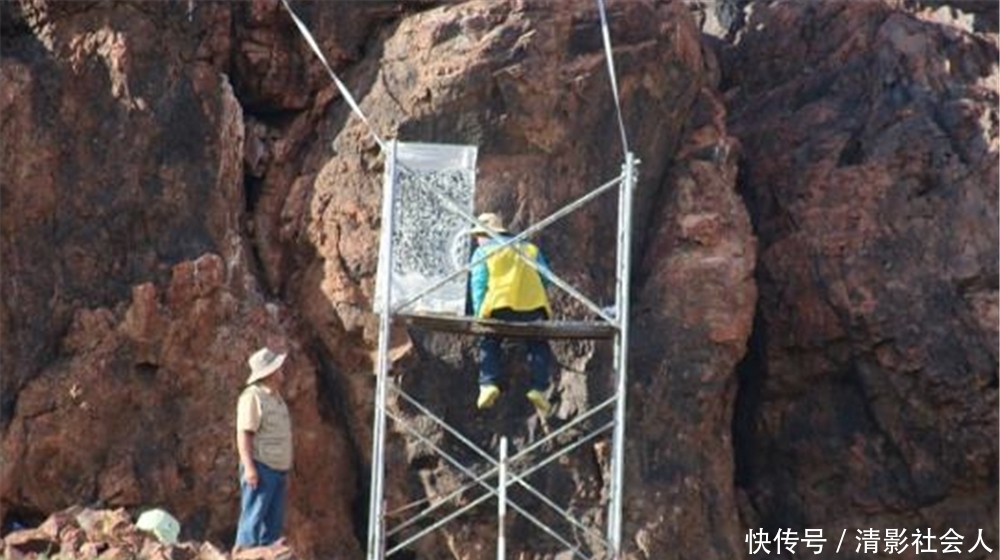

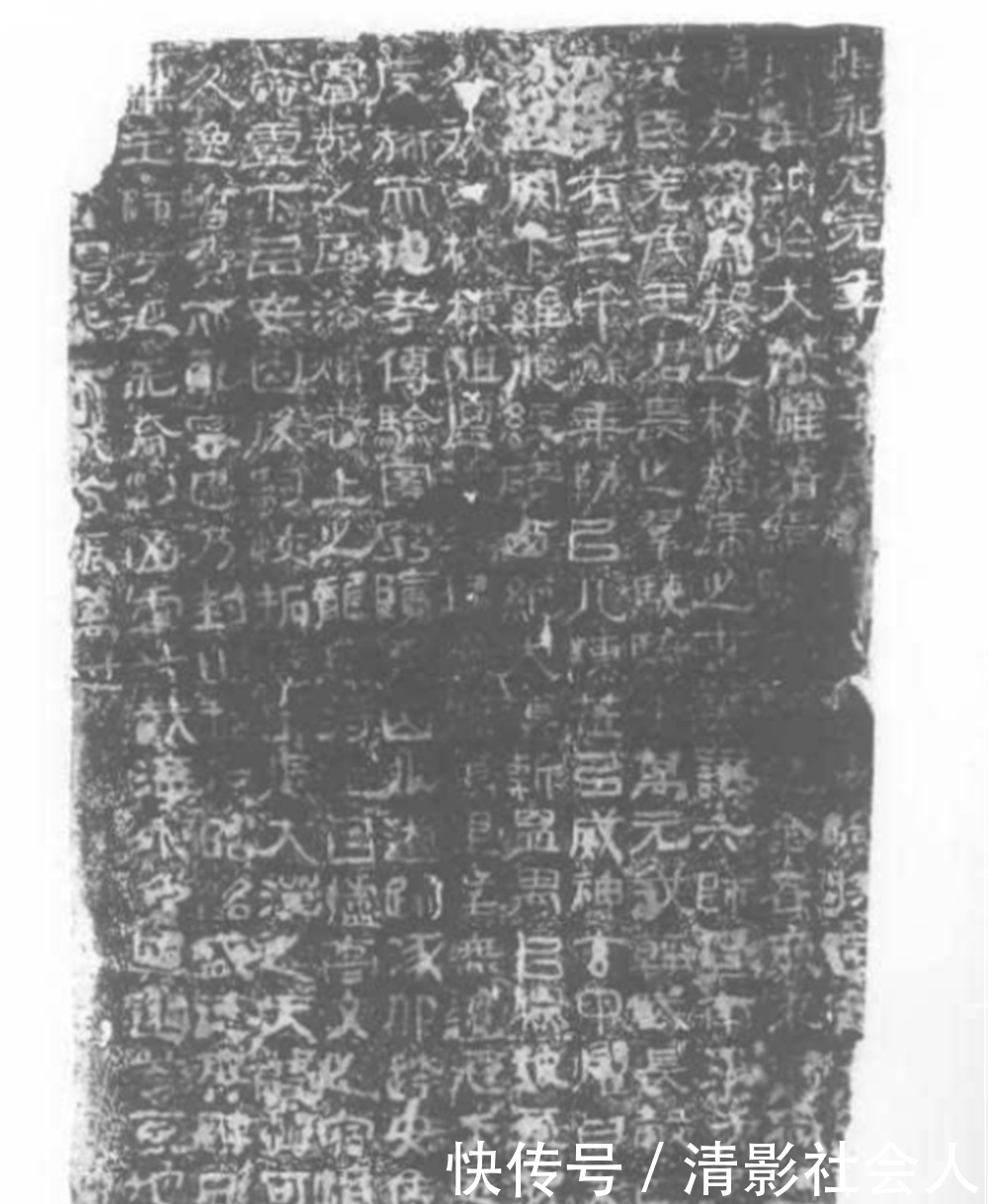

在窦宪的带领下,汉军将匈奴赶到了远离边塞三千余里的燕然山,大获全胜。窦宪与他的副将登上了燕然山,由大文学家、史学家班固撰写《封燕然山铭》文,并且刻石纪功,歌颂汉朝军队入塞三千余里,击杀匈奴的功勋。

有的专家似乎都克制不住自己颤抖的双手,想要去触摸那些远古的文字。骄傲、自豪的情绪在这个石碑面前无法掩藏,

那些镌刻在石头上的文字,它跨过了千年的时光,仍旧为我们讲述在汉朝、在燕然山,那个击退匈奴三千余里的大将的功勋。